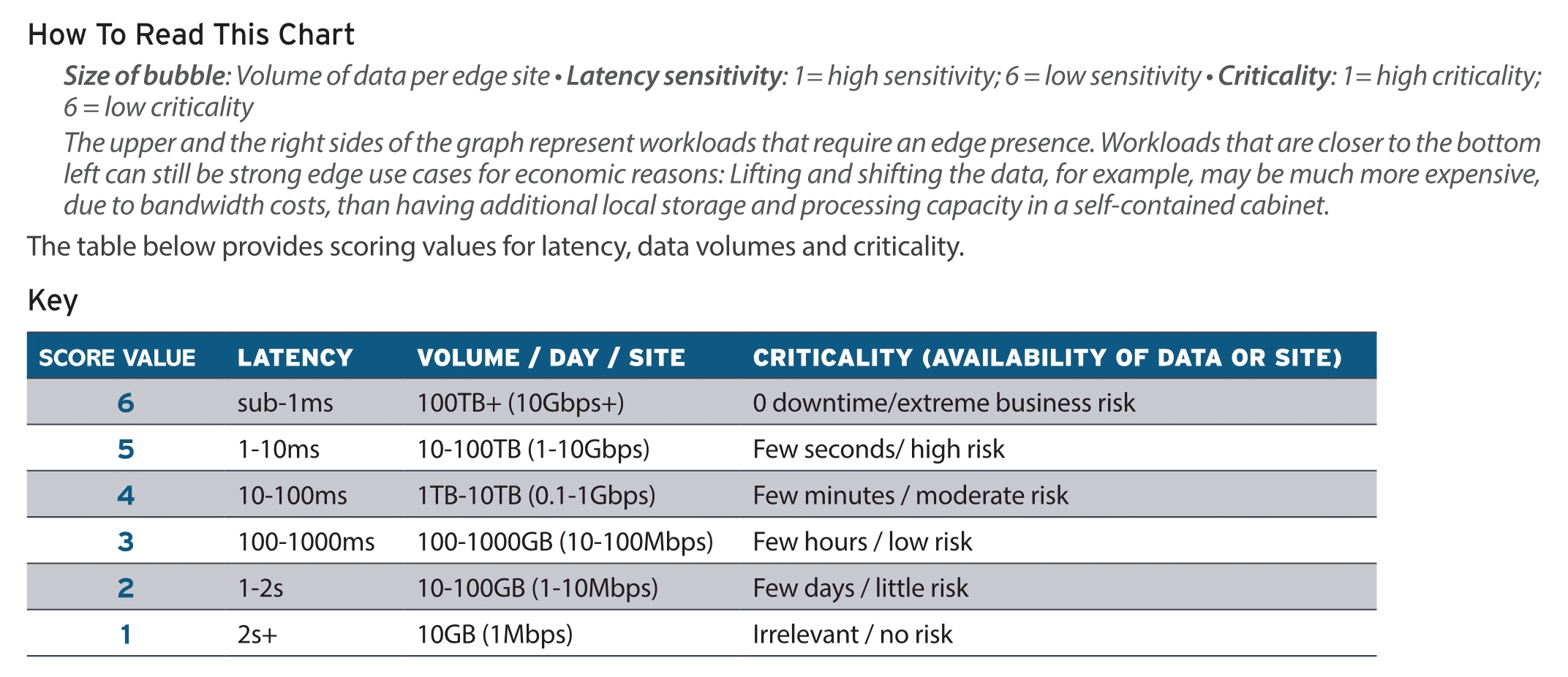

在讨论边缘数据中心时,451 Research 提供了一张矩阵,三个维度:(1) 可靠性;(2) 时延;(3) 数据量。

虽是大致估算(打分法),但仍有很好的指导意义;每个场景不会孤立地依赖单一指标,网络基础设施亦是如此。

数据量是最容易被企业接受的传统定价维度,但 5G/IoT 之后,单纯依赖数据量会有重大缺陷:即会有好多场景,高可靠和时延上高要求,而流量也许并不大。

这张图有一个维度没有提及,就是这个领域的客户(需求)集中度,如果集中度很散,对网络基础设施的成本会指数级上升。

所以,不是说气泡大,此类客户的数据量就大,就应该基于流量计费 —— 这个理解是不准确的。

影响数据中心的地理位置有多种因素或驱动力,不同因素的权重变化过程也蛮有意思。

第一波 “距离导向”:分布于互联网相对发达的区域;靠近三大运营商 Internet 干线网络,尤其是中国电信 163 、中国移动 CMNET、中国联通 169 干线节点。毕竟从网络速率和时延考虑,距离越近越好。

第二波 “电费和政策倾斜导向”:随电费成为数据中心很大的成本构成后,一些电费便宜、或者温度较低的省份成为数据中心建设的重点;

现在要进入第三波,从新基建角度,以及 REITs (地产信托投资基金) 角度等。这就是新建设逻辑了。

⑴ 内置了计算、存储、视频信号输出模块;

⑵ 内置了多种联网技术(4G 、 NB、Lora、WiFi),后面估计也可以有 5G;

⑶ 此类设备散热都不通过风扇,而是整机就是一个散热片。

万物互联能不能起来,网络侧问题不大了,端侧的边缘网关等就绪度是个问题。

联想这款 Leez 开发版,号称单板电脑,感觉是一个方向。

GSMA 针对国际运营商的调研,围绕企业客户的专网部署模式倾向。

直接使用公网,或者辅以一定的 SLA 是最高的两个选项。

网络切片排第三、独立专网(使用客户自己的频率,非授权频率)排第四位。