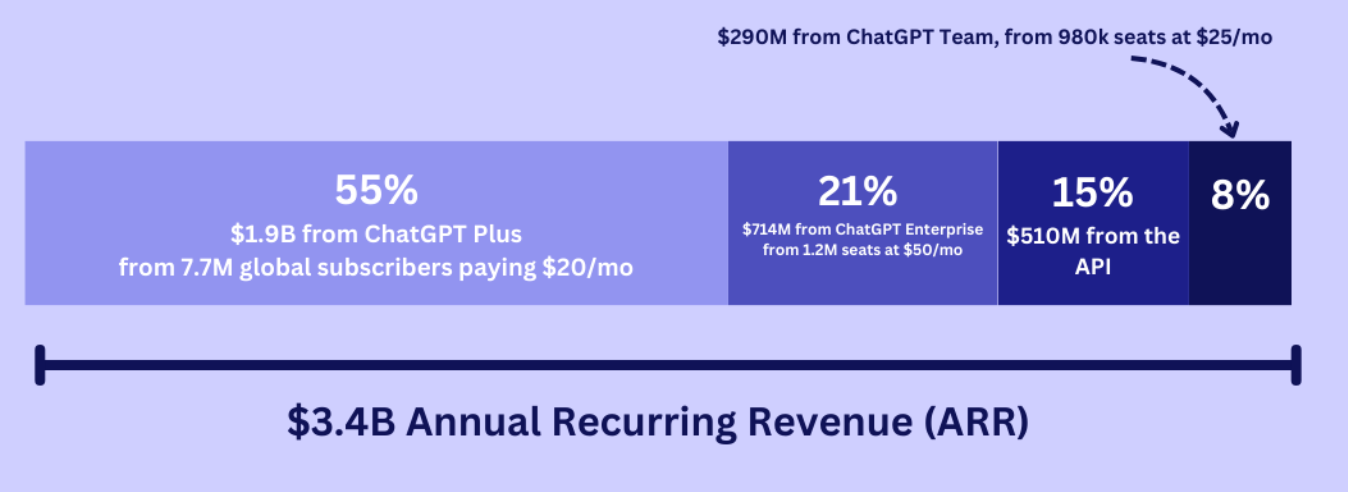

研究机构 FutureSearch 通过各种渠道统计和梳理后,认为 OpenAI 目前的年化收入 ARR 为 34 亿美元。

其中,ChatGPT Plus 贡献了 19 亿美元,占总收入的 55%。这部分收入来自 770 万订阅用户,每人每月支付 20 美元。

ChatGPT Enterprise 企业版收入为 7.14 亿美元,占总收入的 21%。这部分收入来自 120 万企业用户,每人每月支付 50 美元。

ChatGPT Team 收入为 2.9 亿美元,占总收入的 8%。这部分收入来自 98 万订阅者,每人每月支付 25 美元。

API 占总收入的 15%,供给 5.1 亿美元。

按照此估算,OpenAI 有 85% 收入来自 ChatGPT,凸显大模型公司自己做付费应用的重要性。

就目前而言,无论是 ChatGPT,还是 API,OpenAI 已经是本轮生成式 AI 的行业翘楚了,其他玩家的商业化变现能力远不及 OpenAI。天价 GPU 的能否产生收到足够多的收入来覆盖成本,会成为下一个热点问题。

目前大火的人工智能聊天机器人 ChatGPT 背后的模型是 GPT-3 或 GPT-3.5。

根据 Open AI 的披露,GPT-3 模型有 1750 亿参数。有媒体猜测下一代的 GPT-4 模型参数多达 100 万亿。

Mckinsey 调研显示,2024 年中国消费者年度总消费额位 40.7 万亿元。按 5.47 亿家庭户折算,户均可支配开支为 16.7 万元。

从增幅比例看,几个数字都是低于近年的 GDP 增幅的。

Geoffrey Moore 的经典的 “跨越鸿沟” 理论,告诉我们高科技企业的早期市场和主流市场之间存在着一条巨大的 “鸿沟”,能否顺利跨越鸿沟并进入主流市场,成功赢得实用主义者的支持,就决定了一项高科技产品的成败。

如果是事后诸葛亮角度,等新产品发展 N 年后,我们在来评价这个产品是否跨越了鸿沟是容易的。而对于正在处于发展期的产品,是否跨越鸿沟,或者是否有 “跨越鸿沟” 的潜力,如何判断呢?

临时想到一个小点子,供大家做参考。

微信指数是反映了微信体系内的关键字词频强度。我选取 “iPhone”、“AI”、“5G”、“ChatGPT”、“MWC”、“OpenAI” 六个关键字。

我们可假设 iPhone 是进入主流的产品,其他关键字的指数与 iPhone 的比例,可折算为 “大众影响力” 的程度。